قبل موافقة جمال عبد الناصر على مشروع روجرز، كنّا نتسقط أخبار المواجهات بين الفدائيين وبين جيش الملك حسين في الأردن. كلما تصل إلينا أصداء واحدة منها، ننزل إلى التظاهر، نرفع أسماء تشي غيفارا، هوشي منه، ماو تسي تونغ: حرب التحرير الشعبية في أميركا الجنوبية وفي فيتنام، هي سبيلنا، والثورة الثقافية زادُنا. خليط من الأفكار المختصرة والشعارات، يؤكد على صحة خطنا السياسي. الموافقة على مشروع روجرز والمواجهات المسلحة في الأردن، تعطينا المزيد من الثقة بهذا الخط، القائل بأن تحرير فلسطين لا يتحقّق على يد الجيوش النظامية، إنما بالكفاح المسلح.

ثم على امتداد أيام قليلة من شهر واحد، هو أيلول من العام نفسه، 1970، تنقلب الدنيا: في الواحد والعشرين منه، يحصل «أيلول الأسود»، تلك المعركة الدموية القصوى بين الفدائيين والجيش الأردني، بعد عشرات من الإشتباكات الصغيرة المتفرقة طوال عامين بين السلطة الأردنية وبين فصائل من الفدائيين. بدايتها، 6 أيلول، تخطف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات، اثنتان منها تهبطان في الأردن، وواحدة في القاهرة. مطالب الجبهة هي إطلاق سراح فلسطينيين معتقلين في سجون أوروبا. رفض هذه المطالب يدفعها إلى تفجير الطائرات بعد أن تطلق سراح ركابها. يومان يمران على ذلك، فتسارع منظمة التحرير الفلسطينية إلى الإعلان عن إقامة «سلطة وطنية» في الأردن. في 16 أيلول، يبدأ الهجوم الأقصى، يكون صداه عنيفاً بيننا، فنتائجه وخيمة على كل الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتنتهي بهروب ياسر عرفات من الأردن إلى القاهرة، برفقة السفير السوداني متنكّراً بزي امرأة منقبة. المعركة سريعة كالبرق، تنتهي بتوقيع إتفاقية لوقف إطلاق النار في 21 أيلول، أي بعد خمسة أيام فقط من بدئها. في القاهرة، يقود عبد الناصر المفاوضات بين الملك حسين وياسر عرفات، التي تختتم بإتفاق، يفرض على الفصائل الفلسطينية مغادرة المدن الأردنية والتوجه إلى الأحراش والغابات وتسليم السلاح داخل المدن للجيش الأردني وخروج القيادات الفلسطينية من الأردن.

إتفاقية القاهرة التي تخصنا في لبنان، وهي أيضاً من هندسة عبد الناصر، تسمح للفصائل الفلسطينية أن تأخذ حريتها في محاربة إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية. وهي تجعلنا نفتح أيادينا ترحيباً بالرفاق الذين تعرضوا لمذبحة الأردن، وهم في طريق التحرير. لذلك عندما تبلغنا أخبار المعارك، يطغى على غضبنا من الملك الأردني فرحة غير سرية، بأننا نرحّب بكل الذين نجوا من المذبحة، ونقدم لهم أرضنا وروحنا حتى تمكينهم من تحرير كامل فلسطين. لكن يحدث أمرٌ بعد يوم واحد فقط من توقيع الإتفاقية الثلاثية في القاهرة، بين الملك حسين وعبد الناصر وعرفات: يوم واحد، بين 27 و28 أيلول، ويرحل عبد الناصر عن هذه الدنيا.

توقيت القدر في خطف عبد الناصر إلى الآخرة يثير الحيرة، ويضعنا أمام إحتمالين: هل مات عبد الناصر حزناً وقهراً على ما حلّ بالفلسطينيين في الأردن؟ أم أنه مات ندماً على تخاذله وموافقته المخزية على إتفاقية روجرز؟ وكلتا الفكرتان لديهما ما يدعمها. في الأولى إن عبد الناصر، قبل «أيلول الأسود» كان رعى أيضا اتفاقية بين الملك ومنظمة التحرير تعطيهم حرية شبيهة بتلك التي يتمتعون بها منذ 1968 في لبنان، رعاها هو أيضاً. أي ان عبد الناصر، قائد هذه الجيوش النظامية الفاشلة، أمدّ الفدائيين بمجال حيوي وباتفاقيات تحفظ وجودهم وتحمي طموحهم. وبذلك يكون مات حزناً وقهراً على ما بلغه مصير الفدائيين في الأردن (علمت لاحقاً ان أحدا اقترح على عبد الناصر، خلال اشتباكات «أيلول الأسود»، أن يرسل الجيش المصري إلى الأردن دعما للفدائيين، ولكنه رفض، بسبب ما وصفه بفشل تدخل جيشه في اليمن، عندما احتاج هذا الأخير إلى مساعدة). أما الفكرة الثانية، فلا بد أن تربط بين موافقة عبد الناصر على إتفاقية روجرز، وبين مذبحة «أيلول الأسود». وهي تقول بأنه، لولا هذه الموافقة، لما حصلت، تلك المذبحة. ويكون عبد الناصر في هذه الحالة قد رحل لشدة إحساسه بالذنب الوطني، ذنب العلاقة بين موافقته على مشروع روجرز، القاضية بإقامة سلام مع العدو، وبين المقتلة الأردنية.

الرفاق حائرون في مشاعرهم، خصوصاً أولئك الآتين من أجواء «منظمة الإشتراكيين اللبنانيين»، القومية الهوى. نظرياً، نحن ضد عبد الناصر، نحن جذريون في نقدنا لأنظمة «إشتراكية الدولة» التي فشلت في كل شيء؛ من بناء إقتصاد عادل إلى تحرير فلسطين. نهزأ من الشعار الذي يرفعه عبد الناصر بعد هزيمة حزيران 1967، «إزالة آثار العدوان»: ماذا؟ بعد كل هذه الهزيمة وهذه الأراضي الإضافية المحتلة، في سوريا والأردن ومصر… نكتفي بـ»إزالة آثار..»؟ مجرد «آثار» مما نسميه «عدواناً»؟ فيما نحن منكبّون على ما لا يقلّ عن التحرير الكامل لفلسطين؟ وبما يليق بحرب تحرير شعبية؟

ولكننا أيضا لا نستطيع الذهاب بعيداً في «نقدنا» الجذري لعبد الناصر. كما لا نذهب بعيداً في نقدنا للإتحاد السوفياتي الذي نأخذ عليه مئة مأخذ. فالاثنان، عبد الناصر والإتحاد السوفياتي، يدعمان العمل الفدائي، يسهّلان تحركاته، يوسعان مجالاته. هم «حلفاء طبيعيون»، مجرد حلفاء؛ ونحن، رفاق الحلقات، علينا أن نتعلم الفرق بين الحليف و»النموذج»…

لكن أنا من جهتي، أخرج، مع رحيل عبد الناصر، من جو الرفاق. لا أقاسمهم حيرتهم، وتردّدهم في الحزن على هذا الرحيل. فور ورود النبأ، أخرج من البيت تلقائيا واتجه، من دون تعليمات حزبية، نحو جامع عبد الناصر، حيث يبدو لي ان هناك تجمعاً، بسبب دخان دواليب محترقة ينبعث من كورنيش المزرعة الذي يطل عليه. شباب تبكي، نساء، أولاد يبدون كأنهم من المخيم… عددهم ليس كبيراً، فجيعتهم على وجوههم محفورة. ليسوا بالحشود الغفيرة، كأنهم تيتّموا حقيقة… لا ألبث كثيرا وسط الدخان وقلّة الحشود الجماهيرية. أعود إلى البيت مدركة ان حزني على عبد الناصر شخصي جداً، لا علاقة له بموقفنا ولا بخطنا في المنظمة.

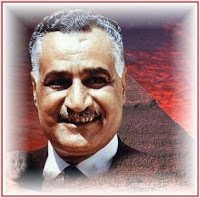

عمري أربع سنوات عندما أسمع باسم جمال عبد الناصر لأول مرة. نحن في الباخرة التي تقلنا أنا وأبي وأختي إلى الدار البيضاء، بعد زيارة قصيرة لأهلنا في صيدا. عندما يحلّ الليل أرى القلق على وجه أبي، والترقّب. وجهه يقول بأنه يتابع أمراً خطيراً عبر الراديو؛ انه العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. من وقتها أدرك بأن أبي يحب عبد الناصر، بل فيه ما يشبهه، خصوصاً في وسامته، نوع هذه الوسامة، الرجولة العامرة بالحنان، المجبولة بالطيبة والكرم والشجاعة المتهورة. لذلك عندما نصل إلى المغرب، يتحول الإستماع إلى خطب عبد الناصر على الراديو لحظات إصغاء مقدسة، لا أفهم منها شيئا، سوى تلك الإلتماعة السعيدة في عيون أبي، عند كل نبرة لعبد الناصر يلحّ فيها على الكرامة العربية، الحقوق العربية… كأنه يحيي بذلك ماضي أبي في فلسطين، ومشاركته، من صيدا، بإضرابات فلسطين الشهيرة، بالتظاهرات الغاضبة على بداية ضياعها، بتهريبه السلاح للمجموعات الفلسطينية؛ ثم بتبديد أملاكه، وضرورة هجرته إلى أفريقيا… وكلها قصص أستمع إليها مراراً وتكراراً، وكل مرة وكأنها الأولى.

أكبر على حب عبد الناصر، هو جزء من نشأتي. بفضله، من أجله، أتعلم العربية. لكي أفهم ما يقول. وعندما تنفجر حرب حزيران 1967، يفرح أبي ويطمئن، بأن النصر لا بد أتٍ. تتعطل المدارس أثناء هذه الحرب، تُدهن لمبات السيارات باللون الكحلي، وتغلق النوافذ. نفرح بهذه الحرب، بسبب العطلة، والنصر الآتي حتماً، ولعبة السكرابل التي يقرر أبي ان نمضي هذه العطلة في ممارستها. نلعب على صوت الراديو الجهوري والإنتصارات المتلاحقة. وأملنا عارم… ليتنا هناك، على الجبهة، ليت لبنان يشارك في هذه الحرب. شعب لا يقاتل لا يستحق الحرية… والجزائر بشهدائها المليون هي بوصلتنا. ثم تبدأ الأخبار العكسية بالتدفق: قنابل النابالم، ضرب السلاح الجوي المصري كله، وبلمحة بصر، إحتلال مزيد من الأراضي العربية، هروب الجنود المصريين من سيناء… الهزيمة الصاعقة، هزيمة عبد الناصر بالذات. صمت يومين أو ثلاثة، ثم خطاب يوجهه عبد الناصر إلى الأمة، يعترف بمسؤوليته عن الهزيمة ويقدم استقالته. صاعقة أقوى من الهزيمة. تضرب كل المنازل، وتحول ليل كورنيش المزرعة إلى خشبة لمشهد توراتي، تنبعث منه جماهير الناس الظلمة، عفوياً، من دون تعليمات ولا تنظيم، بوثبة منتصف الليل، بثياب النوم، بالشبْشب، بعيون منتفخة سهراً وبكاء، تصرخ من ملء قلبها، من أعماق وجدانها، كلمة واحدة، إسم واحد: «ناصر! ناصر! ناصر!…» إلى ما لا نهاية… وجهتها البحر، كأنها متجهة صوبه، كأنها سوف تتجاوزه مشياً عليه، مثل السيد المسيح، لتصل إلى الإسكندرية.

الهزيمة وإنبعاث إسم صاحبها من تحت ركامها، يعقدان عليّ نوعا من الندر، يقرِّب بين هزيمتين: في الداخل، هزيمة أبي بإفلاسه، وكرمه وتهوره وثقته البالغة بمن حوله، وفي الخارج هزيمة عبد الناصر، ولا تقلّ دوياً. شيء في داخلي يقسم بأن آخذ حق الإثنين؛ وهذا نذر دفين، خاص بي، لا تلعب فيه الأيديولوجيا، ولا الخط السياسي، أي دور. فالإثنان، الأيديولوجيا والخط، يزيّنان ندوب الجروح المبكرة، ولكنهما لا يستطيعان شطبها.