سيطر المنظور الواقعي للعلاقات الدولية على السياسة الخارجية الأميركية لعقود طويلة وإن حاول البعض تحييد الواقعيين وإبعادهم عن الدوائر السياسية لصنع القرار، كثنائية الجمهوريين والديموقراطيين او ثنائية الذئاب والثعالب على حدّ تعبير نعوم تشومسكي، او ثنائية القوة الصلبة والقوة الناعمة في عُرف جوزيف ناي.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، ظنّ الكثيرون أنّ المنظور الواقعي آيل إلى الزوال، وساد الاعتقاد أنّ العصر الجديد هو عصر الليبرالية والسلام الديموقراطي، مرحبين بعودة إيمانويل كانط بعد زمن من الفراق، ومصفقين لفوكوياما.

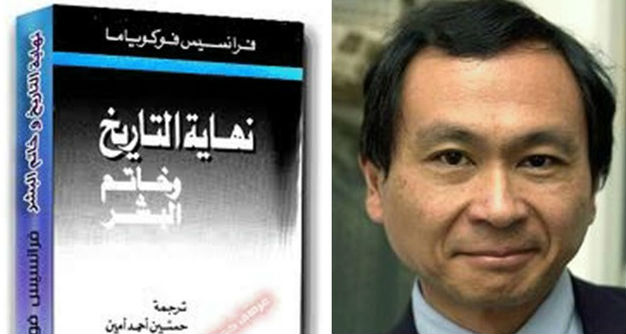

لا أحد يُنكر الدور الذي لعبته مقالة هذا الأخير «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» في محاولة لترسيخ مفهوم الليبرالية الأميركية كحقيقة لا منافس لها. فالتاريخ هو صراع المتناقضات يلغي الواحد منه الآخر لتخرج إلى النور فكرة جديدة. هذا هو «الدياليكتيك الهيغلي». فقد تجسدّت الفكرة النهائية لنهاية التاريخ في العُرف «الهيغلي» بالثورة الفرنسية. لكن لم تمّر سنوات كثيرة حتّى اندلعت حربان عالميتان حكمهما صراع المصالح كما صراع الأفكار والإيديولوجيات. لقد سقطت الرؤية الهيغيلية للتاريخ، بعدما اجتاحت الشيوعية والفاشية والنازية أوروبا.

في كتابه، نجد فوكوياما مغرماً بالطرح «الهيغلي» مع اعتماده على بعض أفكار «كوجيف»، مرتكزاً بالأساس على الفكرة الأفلاطونية «للتيموس»، أي الجزء الراغب في النفس والطامح إلى تأكيد الذات وانتزاع اعتراف الآخرين بها. يظهر التيموس هذا كمحرّك لعجلة التاريخ، لكنه محرّك بسيكولوجي كامن في الذات يدفعها لتحصيل الأحسن، ليتحوّل إلى وعي جمعي يُحرّك مسار الحضارة نحو الغاية المنشودة.

لكن ما لم يُجب عليه فوكوياما، وربما لم يرد الإجابة عليه هو: هل كمال الإنسان يتحقق باعتراف الآخر بكماله؟ وهل تتوّقف مساعيه نحو الكمال إذا اعتقد يوما أنّه وصل؟ فهل عندها تتوقف عجلة التاريخ؟

ربما يعتقد البعض ان علامة الاستفهام التّي تعمّد فوكوياما وضعها في عنوان كتابه تشي بنوع من الإجابة على هذا السؤال، لكن في الواقع ان هذا النوع من الاسئلة المصيرية لا يمكن الإجابة عليها بعلامة استفهام.

لقد كان الطرح الفوكويامي لنهاية التاريخ يندرج ضمن المنظور الليبرالي الكانطي، وتحديداً ما يُسمى «السلام الديموقراطي» الذي يقترح صيغة لإحلال السلام في العالم تقوم على أساس تبّني أنظمة الحكم للديموقراطية كمنظومة حياة.

لقد ظن فوكوياما ان انتهاء القطبية العالمية هو في الواقع انتهاء للهيغيلية وانبعاث للنيتشوية، لأنّ الديموقراطيات لا يُحارب بعضها بعضاً، وكلّ الحروب التّي شهدها العالم كانت بسبب ديكتاتوريات. وعند التمكن من توحيد الطبيعة للأنظمة السياسية، يمكننا تجاوز التصادمات الفكرية الإيديولوجية وتالياً تجاوز سوء الفهم.

هذا ما أراد فوكوياما ترويجه، فانتشار الليبرالية الأميركية عبر العالم، كفيل بإيقاف عجلة التاريخ، وإحلال السلام من خلال إيجاد نمط فكري ثقافي عالمي موّحد. لكن هل صمدت هذه الأفكار أمام التاريخ نفسه؟

إن عقم النظرية «الفوكويامية» يكمن في أنها اعتبرت المسبب الرئيسي للحروب هو التباين في طبيعة الأنظمة السياسية، بينما الواقع يشير الى ان السبب الرئيس يعود لتضارب مصالح هذه الأنظمة.

«عندما أطلقتُ مقولة النظام الدولي الجديد لم أكن أعني ما كان يقصده الرئيس بوش ولا ما رسمته مقالة زميلي فوكوياما، اسألوا صديقنا هنتنغتون وستفهمون ما كنت أعنيه …» هكذا قالها «تشارلز كروثامر». فالقضية إذاً هي: عدو قديم في ثياب جديدة.

من جديد نقف على الدور الذّي تلعبه الأفكار الفلسفية والتنظيرات الأكاديمية في صنع سياسات الدول العظمى، بعد الترويج المقصود الذي حظيت بها مقالة فوكوياما والذي كان ضروريا في تلك المرحلة بالذّات، في محاولة لصهر الثقافات الأخرى بدعوى فسادها أو عدم صلاحيتها.

لكن المرحلة الجديدة استدعت عودة نظريات أخرى، إنها عودة النيتشوية. فنيتشه يعتبر أنّ المواطن النموذجي للديموقراطية الليبرالية كان فعلا هذا «الإنسان الأخير» الذّي تخلّى عن الإيمان المتعجرف بقيمته الذاتية العليا مقابل محافظة على الذات. لكنّ الإنسان الأخير يخلو كلّيا من التيموس؛ فالإنسان الذّي يرضى بسعادته ولا يشعر بأيّ خجل أمام عدم قدرته على الارتفاع فوق أهوائه الدنيئة، لا يبقى في النهاية كائناً إنسانياً.

هكذا تكلم نيتشه لكن على لسان أكاديمي آخر هو «صاموئيل هنتنغتون»، الأستاذ المرموق في جامعة هارفرد، والذي دوَّن كتاباً (1993) تحوّل إلى مرجع أكاديمي لصنّاع القرار ومنحهم شرعية علمية أكاديمية ترسم معالم سلوكياتهم من جهة وتجد مبرراً علمياً لها من جهة أخرى. والواقع ان هذا هو الهدف الاساس لكتاب «صراع الحضارات».

اعتبر هنتنغتون أنّ الحرب الباردة كانت حرباً أهلية داخل الغرب وأنّ الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، فالحرب الحقيقية سوف تكون حرب حضارات، حضارة غربية ليبرالية في مواجهة حضارات معادية، حيث تقع الحضارة الإسلامية في قلبها.

إنّه الإسلام كما تُصنع صورته في دوائر محللّي السياسات في أميركا.

لذلك لم نتفاجأ عندما طالعنا تحليل في صحيفة «واشنطن بوست» قائلاً: «يبدو أنّ الإسلام مناسب لملء دور الشرير بعد زوال الحرب الباردة، فهو ضخم ومخيف وضدّ الغرب ويتغذّى على الفقر والسخطّ، كما أنّه ينتشر في بقاع عديدة من العالم، لذلك يمكن إظهار خرائط العالم الإسلامي على شاشة التلفزيون باللون الأخضر كما كان العالم الشيوعي يظهر باللون الأحمر». لا بدَّ إذاً من وجود «عبد» يؤدّي واجب الاعتراف والخضوع «للسيّد» أي للسوبرمان في العُرف النيتشوي.

والحقيقة ان الحرب التي اطلقها جورج بوش الإبن تحت عنوان صراع الخير والشر ليست إلا وجهاً جديداً للصراعات التي خاضتها الولايات المتحدة الاميركية منذ نشوئها حتى اليوم، هي تكملة للصراع بين الفوقية والدونية، بين الأسياد والعبيد، بين التطور والتخلف، بين الديموقراطية والراديكالية، وكأنّ الحياة لن تكتب للديموقراطية الليبرالية من دون عدو.

إنّ فكرة الشّر، كما يشرحها برنارد لويس، هي فكرة لاهوتية، والاستخدام السياسي للشّر هو عملية مزدوجة: الأوّل: أنّ المرء لا يستطيع التعايش معه، والثاني: أن المرء لا يستطيع أن يغيّره، والمحصلة: الشّر تجب إزالته، والحرب ضدّه هي حرب دائمة، بلا هدنة، بل هي حرب مقدسة.

من هنا تحديداً دخل هنتنغتون حيث جعل من الدّين عاملا محدداً في تشكيل عالم ما بعد الحرب الباردة، وعلى أساسه صنّف الحضارات الأخرى التّي تقف في مواجهة الحضارة الغربية على أنها بطريقة أو بأخرى هي الشر. دقّ هنتنغتون من جديد أجراس الخطر مخاطباً رجال السياسية: «عليكم أن تحذروا من هؤلاء»، وقد كان الإسلام ضمن لائحة «الهؤلاء».

إنّ القضية المؤّكدة التي أخذت حيزاً هاماً من التفكير هي كيفية إطالة عمر الهيمنة الأميركية على العالم؟

إن أفضل طريقة للحفاظ على البقاء والهيمنة هي أن تزيد الدولة من مستويات قوتها مقارنة بالخصوم المحتملين، وكلما كانت الدولة أقوى، كلما كان احتمال تعرضها لهجوم من قبل دولة أخرى اضعف.

أعلنت إدارة بوش الأب، عقب نهاية الحرب الباردة في 1991، بأن اميركا أضحت الآن أقوى دولة في العالم، وهي تخطط للحفاظ على هذا الوضع. الرسالة ذاتها حملها تقرير إستراتيجية الأمن القومي الصادر في 2002، والذي حمل تأكيدا قوياً بأن الولايات المتحدة ستصطاد القوى الصاعدة وستسعى للحفاظ على وضع الزعامة في القوة العالمية. إذاً مساعٍ للحفاظ على هذا «الستاتيكو»، أي وضع الهيمنة القائم. لكن كيف؟

http://assafir.com/Article/18/393160