أتعزى بقوة ذاكرتي البعيدة عن التراجع المستمر يومياً في ذاكرتي القريبة، خاصة عندما تتكاثف غيوم الفتنة. قد يفوتني تذكر أمر ما أدركه لاحقاً جميل دائماً. حتى الجارح كان جميلاً في ماضيّ البعيد، أما الآن فالجميل شديد الوجع.. كما أن الجميل نادر واستثنائي.. إلى ذلك فإني ما رأيت جميلاً إلا واعتراني الخوف عليه وعليّ. عليه لأنه سوف يمتهن أو يمرغ بوحل الكلام، لأنه اقترف جماله.. أما الخوف عليّ فلأني توقفت عنده كثيراً حتى غابت الشمس وداهمني النعاس.. ووشى بي صاحبي خوفاً من أن تطاله التهمة،إلى من وشى صاحبي؟ لا أقول، تقيّة والله.. أي خوفاً على الرزق والعنق والمال والبنين.. وعلى الآخرة، لأن محاكم التفتيش ناشطة.. وأنا في جبتي إنسان يتأله أحياناً فيسرني ويخيفني فأدعوه إلى الشيطنة فيطلق لحيته ويحلق شاربيه ويصطاد الرجال (وغيرهم) بخيط سبحته.. وأشكوه إلى شيخي فينصحني بالصبر والصوم.. أو الهجرة.. إلى أين يا سيدي وسندي!!! “عزت السلامة وخفي مطلبها فإن طلبت في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن طلبت في الخمول ولم توجد فيوشك أن تكون في التخلي، فإن طلبت في التخلي ولم توجد فيوشك أن تكون في الصمت”.. وعلمني شيخي نوَّر الله قبره، أن الصمت… لبلاغته قد يكون مجلبة للقهر، وما عليك عندما تبلغ بصمتك ذروة المعنى.. أو معنى المعنى، إلا أن تقطعه، تقطع صمتك بالكلام، أي كلام، فيصيب العمى من في قلبه مرض وتسلم من شره!

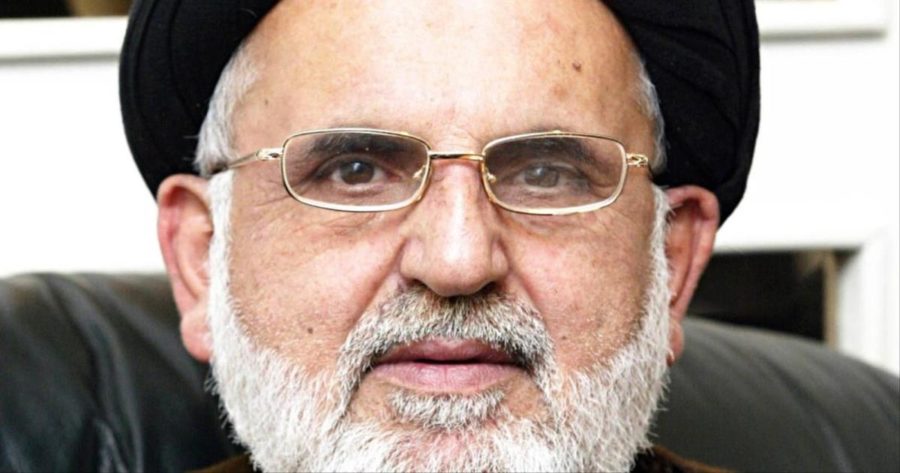

اقرأ أيضاً: الدكتور إبراهيم بيضون.. العالم المنحاز إلى الحقيقة

أسترعي انتباه القارئ أو أرجوه أن يتفهم حالي فكل أهلي… من ولدوني ومن ولدتهم.. وكل أحبابي يعافون الجمال والجميل ويصابون بالصداع عندما يصادفون جميلاً في يومياتهم التي تمر من وراء ظهر التاريخ، ويعتبرون عشق الجمال والجميل هفوة أو خيانة لا تخدم إلا الصهيونية والكفار. وقد كان كثيرون منهم يلومونني ويعتبرونني من أهل الهفوات ويدعون لي بالمغفرة والتوبة، عندما كنت أدعو إلى عدم التورط ولو عن غفلة أو نكاية بالفلسطينيين، في خدمة الصهيونية… ومرة اجتمع الأهل في دار كبيرهم وقرروا أن يعطوني مالاً إن كنت أطلبه.. فقلت لهم: “والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته”.. فقال لي كبيرهم: “اذهب لا دنيا ولا آخرة”.

قد يفوتني تذكر أمر ما من أموري القديمة، خاصة في اللحظة التي يكون الحاضر أو المشهد قد اسود وضاع المستقبل في ظلماته، فأستلقي على شيء… تراب أو كتاب أو سرير من ورق، وأذهب إلى حلم في أرض تقع وراء العمر، في الماضي الذي لا يمضي، وتسأله لماذا لا تمضي أيها الماضي؟ فيقول بلهجة عربية فصيحة: لأن المستقبل لا يأتي.

ثم قرأ الثانية {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} فجمع أولاده يوم الجمعة وسجاد منزله وبعضاً من ملابس أهله، واصطحب الجميع إلى المسجد وأمر المصلين بأن يأتوا بأولادهم وأموالهم إلى المسجد في صلاة الجمعة التالية… وماذا لو حاولنا أن نجمع نظرياً وعملياً بين الأمر الظاهر في أخذ الزينة عند كل مسجد والقول بأن السلاح زينة الرجال وأخذنا إلى صلاة الجمعة دبابة وصاروخاً ومدفعاً الخ.. يبدو أن الأخذ بالظاهر في كثير من الحالات هو انتهاك المعنى وطرد للروح.

عفواً، لقد نسيت الفكرة التي شرعت في إيصالها، كما حصل لي مرة على المنبر في مناسبة مأتم لناطور الضيعة، حيث ذهبت بعيداً في وصف علاقته بالأرض والقمح والتين والزيتون.. وبنا نحن الفتية الهاربين من درس الحساب نبحث عن أعشاش العصافير وندوس حقول العدس بأقدامنا. ويصرخ بنا ونهرب.. ونعود ثانية عندما يبتعد.. ونلقي عليه تحية الصباح في اليوم التالي فيرشقنا بنظرات غضب ويتمتم… سألنا مرة بماذا يتمتم؟ قال: ألعن معلميكم في المدرسة. على أساس أن المعلم في القرية، زمان، كان أهم وأقدس من الأم والأب لدى الأم والأب والابن.. والروح القدس.. ونسيت أني في مأتم.. عندما مر أحد العصافير التي أصطادها بالفخ قرب الحسينية وأطلق لازمته الصوتية الخاصة به.. فنسيت أني في مأتم وأني في حالة وعظ ديني.. وكدت أصرخ “يا ناطور اللي بحقول الريح بتلعب” ولا أدري كيف سترني الله وليس للمرة الأولى والأخيرة.

“سحر تاريخك انتهى.. ادفنوا وجهه الذليل وموروثه الأبلها… واعذري واغفري، يا قرون الغزالات يا أعين المها” (أدونيس)

ولا أدري لمن قرأت “نحن نتحدث عن المستقبل وليس في أيدينا سوى الماضي”.

هذه القاعدة تختل في المتأخر من سيرتي الذاتية.

أليست اللحظة السابقة لهذه اللحظة ماضياً؟

أليس الأمس ماضياً؟ فلماذا لا أتذكره؟

ألم تنته الحرب؟ فلماذا أتذكرها؟

إن الماضي في أيدينا لأنه آت.. لأنه هو الغد أما اللحظة الفائتة أو اليوم الفائت فإنه ليس في أيدينا لأنه سلام.. أي هو المستقبل الذي نرجوه ولكن الذي لم يأتِ لن يأتي

وتبقى في حنايا البيت سمفونية الصمت”

(شاعر عراقي أعرفه وأخاف ذكر اسمه..)

بناء على هذه الحيرة المحيّرة.. أعاني أو أتمتع بشرود متكرر عن النص في الكتابة كما هو واضح الآن رغم شدة انتباهي وفي المحاضرة، حتى إني لأكون في حديث مع نفسي أو مع أحد، أو في ندوة، أنتبه في بدايتها وأعتذر لأني نسيت النص المكتوب في المنزل أو دكان الحلاق، ذلك أني لا أذهب إلى ندوة أو مقابلة تلفزيونية إلا وقد تزينت لها، وقد قرأ بعض مشايخ الفرس، وهو إمام جامع، قرأ الآية {خذوا زينتكم عند كل مسجد} .

عندما أنسى ما شرعت به من كلام أثناء المحاضرة، أتوجه إلى الجمهور وأسأله، ضاحكاً فيضحك الجمهور، أنا أعد أن من أمجادي أني أضحك الجمهور وأضحكه كنت كذلك وعندما تغير الجمهور أخيراً وتغيرت أنا، وصرت أهرب من الجمهور، لا أخاطبه لأني لا أستطيع أن أضحك، وهو لا يريد أن يضحك ولا أن يفرح… كأن البؤس من ضرورات الدين والتدين، علماً بأن الرسول (ص) يقول: “حزن المؤمن في قلبه وبشْره في وجهه” ويقول: “تبسمك في وجه أخيك صدقة”.

أسأل جمهوري الذي كان أوسع من حلمي وصار الآن أضيق من صدري، أين كنت؟

ماذا كنت أقول؟ ويفاجئني جمهوري بأنه شديد النسيان مثلي، فلماذا يذكّرونه كل يوم بالحرب والخراب واليأس وكل ما يجب أن ينساه؟ وهل يغريهم ما يبدو على الجمهور من انسجام مع خطبهم الدائرية والتي تشبه الحلقات المفرغة لا يُداس طرفاها!

كيف إذن إذا ما سألنا الجمهور عن موقفه السياسي وعن أحقية طائفته وباطل الطوائف الأخرى؟ على أساس أن الجمهور أصبح بحيث يمكن توجيه هذا السؤال إليه من دون حرج، لأنه جمهور طائفي صاف أو خالص كالذهب الخالص، وقد يكون بين صفوفه، بين المقاعد أو تحتها، أفراد من طائفة أو طوائف أخرى، ولكنهم خونة في نظر طائفتهم ومنافقون يبحثون عن المنافع في نظر الجمهور… وماذا يقول الجمهور رداً على السؤال؟ إذا كان الجواب جماعياً وعلنيّاً فسوف يكون الجواب واحداً: إن طائفتنا في خطر، ولا بد من حمايتها ولو اقتضى ذلك السيطرة بالقوة أو الاختراق على الطوائف الأخرى.. واحدة بعد الأخرى. أما إذا تيسر لك أن تسمع الجواب من كل فرد على حدة، فسوف تكون المفارقة فاقعة وفاضحة ومضحكة محزنة لشدة التباين بين الأجوبة. وتناقض السرّ مع العلن، ما يلزم أهل السلطة على طوائفهم أن يحذروا جمهورهم ويتذكروا قول الحسين (ع) عندما أبلغه الفرزدق وهو في الطريق إلى الكوفة، أن عشرات الآلاف الذين كتبوا له مبايعين يستقدمونه لكي يكون إمامهم وأميرهم، قد باعوه بأثمان زهيدة أو بلا ثمن وإن كانت قلوبهم معه ولكن سيوفهم عليه، فقال: “الناس عبيد الدنيا والدين لَعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فمتى مُحّصوا بالبلاء قلّ الديانون”.

اقرأ أيضاً: منازلها أعشاش الفينيق قرى تتكرر مكاناً وزماناً وأهلاً

وقد ينتحي بك أحدهم أو آحادهم ناحية بحيث لا يسمع من يؤذيه إذا سمع، ويقول أو يقولون بالمفرق لا بالجملة، وبالجملة أحياناً، إذ إنه بقي في الجمهور بعض من يغامر أو يقامر برأيه أو رزقه أو دمه أو سمعته الدينية أو الوطنية، لأنه لم يعد يطيق هذا الحرمان الطويل والقاسي من الحرية، بحيث إنه ينسى الخبز بسبب تطاول القمع، يقول أو يقولون ظاناً أو ظانين أنك تكره طائفتك عندما ترفع سبابتك معترضاً:.. يقول.. إني أكره طائفتي وبقية الطوائف والطائفية.. ولكني مضطر.. وللضرورة أحكام.. ولو قمنا بإحصاء المجيبين بهذه الطريقة في كل الطوائف وتصنيف الأجوبة لوجدنا أعداد المراوغين بسبب الرهاب الطائفي، لدى كل الطوائف متساوية.. أما إجمالاً فإن أعداد هؤلاء المراوغين، أي الشفافين والصادقين المضطرين إلى الكذب والهتاف ليل نهار، كثيرة جداً.. وهي هذه الأعداد تنمو يوماً بعد يوم وعلى طريقة المتوالية الهندسية 1 2- 4 8- 16 32 الخ. خاصة بعدما تحول الحماس الخادع لعودة الحرب الأهلية، إلى خوف شديد منها.. بحيث لم يبق على السياسي الطائفي التعبوي إلا أن يفتح جراب الكلام وكيس الإنعام.. يا سلام…

أحياناً استمر في محاضرتي من نقطة أخرى لا صلة لها بالتي نسيتها أو نسيها الجمهور أو أنه لم يسمعها وإن تظاهر بالإصغاء أحياناً.. استمر في محاضرتي، التي تكون قد تحولت بقدرة قادر إلى خطاب هادر، حرصاً على بقاء الجمهور وعدم انفضاضه مللاً من الحديث الهادئ الذي لم يعد الزمان زمانه، ومن نقطة أو فكرة أخرى لا صلة لها بالتي نسيتها أو نسيها الجمهور أو تناساها أو أنه لم يسمعها وإن تظاهر بالإصغاء ومعه حق لأن الخطب في حياته تبدأ مع الفجر ولا تتوقف عندما ينام من تعبه أو ملله.. وإن نام لاحقته في المنام.. وقليلاً ما أتذكر الفكرة الأولى فإن تذكرتها شعرت بالشباب والعافية وأن بإمكاني أن أعيق الحرب الأهلية بالكلام. فإذا ما انفجرت أدركتني الخيبة.. وأيقنت أن السياسة ليست شغلي، فماذا أشتغل؟ ها إني أغادر المنبر وتحت إبطي خفا حنين.. وما لي إلا أن أوسعهم ذماً وقد أودوا بالإبل والوطن والدولة.. و.. الدين.

(من كتاب في وصف الحب والحرب)