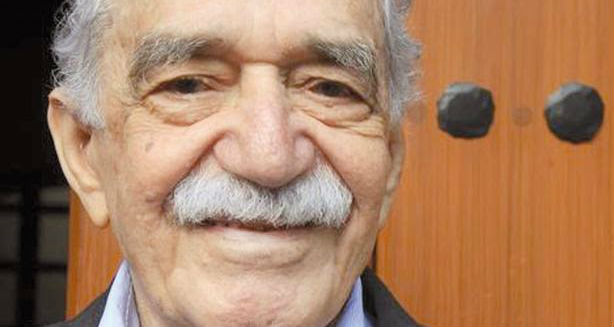

بادرت الحكومة الكولومبية قبل أن يلفظ العام 2014 آخر أنفاسه، بوضع صورة الروائي العالمي الشهير غابريال كارسيا ماركيز الذي رحل في نيسان من نفس العام على إحدى فئات عملتها الوطنية، تخليداً، وتقديراً له على ما قدّمه من إرث أدبي إنساني، استحق عليه وعن جدارة جائزة نوبل للآداب في العام 1982. بادرة تكريم هذا الأديب، نادرة الحدوث في دول “عالمثالثية” ككولومبيا الغارقة كما غيرها في أميركا اللاتينية، أو في العالم العربي، بالصراعات الدموية، والمشاكل الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية. لهذا الروائي مجموعة روايات مهمّة: “ليس للكولونيل من يكاتبه”، “الجنرال في متاهة”، “الحب في زمن الكوليرا”، والأهم “مئة عام من العزلة” التي كتبها في أواسط الستينيات في المكسيك، لتترجم بعدها لحوالي(30) لغة.

ترتكز هذه الرواية التي يستعين فيها مؤلّفها بـ “أطوار الدولة الخمس” لابن خلدون: “طور التأسيس – الإنفراد بالملك – الفراغ والدعة – القنوع والمسالمة – الإسراف والتبذير وانهيار الملك”، وكل قوانين “الديالكتيك” بحنكة وذكاء: “نفي النفي”، “صراع المتضادّات”، “تحوّل الكم إلى كيف”، وغيرها. ترتكز الرواية على محورين متلازمين: عائلة تبحث لمدّة (26) شهراً عن مخرج باتّجاه البحر دون أن تنجح، وقرية أسّستها هذه العائلة بعد يأسها من الوصول لمبتغاها. للرواية عدّة خطوط ناظمة، كأورسولا إيغواران زوجة مؤسّس القرية والعائلة خوسيه أركاديو بوينديا. وخط ناظم آخر هو تناوب العائلة على تسمية أبناء الأجيال اللاحقة بإسمي أبناء المؤسّس الأكبر، حيث الكبير يحمل اسم أبيه (خوسيه)، بينما يحمل الصغير اسم “أوريليانو”. في الرواية، تشهد أورسولا زوجة المؤسّس على سلالتها كلّها، والتي تصل لستة أجيال، فيما تتجاوز هي المئة عام من عمرها، لترحل قبل تلاشي العائلة، وبالتالي القرية، بفترة بسيطة.

كأن شيئاً لم يكن، مرّت هذه التجربة البشرية الغنية وكأنّها حلم عابر، لم تترك أي أثر، لا للقرية، ولا للسلالة التي بنتها وعاشت أحداثها بكل صخب، مؤثّرة ومتأثّرة بها.

الرواية بطبيعة الحال، مُتخيّلة. أي أن كاتبها ابتدع شخصياتها، وحبك مجرياتها بمهارة، يستعصي فيها على الباحث إيجاد ثغرات تُذكر.لكن، يستطيع المرء إذا ما أراد إسقاطها على الواقع، أن يجد النموذج الأمثل: التجربة السورية. ليس منذ العام 2011، بل منذ إمساك حافظ الأسد بمفاصل السلطة والقرار في سوريا في العام 1966 عندما أصبح وزيراً للدفاع، ليطفئ منذ ذلك التاريخ، تاريخاً مضيئاً، امتد عميقاً لأكثر من سبعة آلاف عام، وليؤسّس لنفسه، ولعائلته، وقبيلته، قرية على مقاسه بالضبط، كـ “ماكوندو”، تلك القرية المنسية التي أسّستها ونشأت فيها عائلة “بوينديا” في مخيّلة غابريال غارسيا ماركيز، والتي خاض رموزها حروباً اسطورية، سرعان ما نسيتها الأجيال اللاحقة، بسبب تغيّر العديد من المفاهيم، بتغيّر الحياة نفسها. فيما استمرّت ذرية الأخ الأصغر من الجيل الثاني بالتناسل، لأن الأخ الأكبر “خوسيه” كان قد قُتل على يد زوجته “ريبيكا” بطريقة تراجيدية تبعث على الذهول. هذا ما حصل في التجربة السورية في أطوارها الأخيرة عام 1994 عندما قُتل الأخ الأكبر لبشار الأسد (باسل)، والذي قيل في إحدى الروايات وقتها أن مافيات التهريب، هي من قامت بتدبير حادثة التخلّص منه.

بهذا المعنى لم يكن العام 2011 إلا آخر أطوار الدولة، وهذا ما يقوله علم الإجتماع السياسي نفسه بالإستناد لإبن خلدون، وبالإستناد أيضاً للعشرة أعوام الأخيرة من الحكم العائلي الذي بدأ ينتهج سياسات أمنية واقتصادية واجتماعية إقصائية، غير عابئين بردود أفعال رعاياهم،

أدّت إلى تدهور حياة الناس المحتقنين بشكل دراماتيكي، وقد جائت الثورة لتظهره إلى العلن بشكل أكثر وضوحاً.

كانت مسألة الزواج بين أفراد العائلة الواحدة، خطّاً أحمر بالنسبة للجدّة أورسولا، إذ يسود اعتقاد، بأن هؤلاء سينجبون أولاداً بأذناب خنازير، وهو ما لم يحدث منذ تأسيس “ماكوندو” وحتى قبل اندثارها بقليل، عندما تزوّج “خوسيه”، الإبن غير الشرعي للعائلة، والذي أشاعت جدّته الأرستقراطية “فرناندا” بأّنّه لقيط، بعد أن أودعت أمّه “ميمي” التي كانت تحب ميكانيكياً بسيطاً في دار للراهبات لتقضي فيها بقية حياتها كعقوبة لها على فعلتها، وللتخلّص من عارها. تزوّج “خوسيه”، وهو آخر أفراد وأجيال العائلة من أمارانتا أورسولا بعد عودتها من بلجيكا بعد أن أنهت دراستها، دون أن يعلم أنّها خالته، لتنجب منه طفلاً بذنب خنزير، ولتتحقّق نبوءة الجدّة أورسولا. نزفت بعد الإنجاب حتى الموت، فيما التهم النمل الأحمر الطفل الذي ولد بذنب خنزير، قبل أن يخرج خوسيه من تأثير صدمة موتها صباح اليوم التالي.

رغم انفتاح أمارانتا اورسولا بسبب تجربتها التي عاشتها في بلجيكا، وانطوائية خوسية بسبب وحدته التي ساهمت فيها عوامل عدّة، تبدأ بالعامل الوراثي، ولا تنتهي بالمناخ الإجتماعي المختل في قرية معزولة تشارف على الإضمحلال بعد أن هجرها معظم قاطنيها، وجدا عدّة قواسم مشتركة بينهما. تماماً كما “علمانية” النظام السوري المتوافقة مع تديّن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أو مع طائفية التنظيمات الشيعية الأخرى، الأفغانية، والعراقية، والحوثية، التي لايمكن لها بالتزاوج مع هكذا نظام إلا أن تُنجب ولداً مشوّهاً بذنب خنزير، سرعان ما سيأكله النمل الأحمر، إضافة لـ “حزب الله” المدافع الشرس عن “علمانية” النظام، دون أن يعمل على تغيير بنية لبنان الطائفية. أي أنّه حريص على “علمانية” النظام السوري، بذات القدر الذي يضمن فيه، بقاء واستمرار النظام الطائفي في لبنان، الذي يضمن بالتالي له بقاؤه واستمراره.

إذا كانت حتمية التاريخ، وقوانين الطبيعة تقضي باضمحلال القرية – الدولة وتلاشيها من تلقاء نفسها، وإذا كان غابريال غارسيا ماركيز قد استحق جائزة نوبل للآداب عن جدارة، فإن مخرجوا المشهد الميلودرامي السوري يستحقّون العكس: تهديم القرية – الدولة على رؤوسهم في أي طور كان من أطوارها، وقطع نسل مؤسّسيها مرّة واحدة وإلى الأبد للخروج من عزلة التاريخ .. ربّما هذا ما حاولت الشعوب العربية قوله منذ تجرّأ محمد البو عزيزي على إشعال النار بجسده.

(رؤية سورية)