في الفن عموماً وفي الشعر خصوصاً.. هناك موضوع أو موضوعات، بينها موضوع رئيس منه تتفرع وإليه تعود العلاقة بغيره من الموضوعات.. موضوع الفنّ يختلف في العمق عن موضوع العمل البدني أو الفكري الأكاديمي، في أنه يصبح في لحظة الرؤية، رؤية الفنان، ذاتّاً، أي تنحسر أو تنعدم المسافة بين العارف والمعروف، وتترسخ الرفقة إلى حدّ التلازم أو الترادف أو الالتباس بين الفنان وموضوعه..

بين البابلية مثلاً وبين الحسون وأبي حسن.. فإن نام الفنان نام موضوعه معه أو فيه.. وإن إنوجع الفنان شكت البابلية أوجاعها.. وإذ توجعت البالية ظهرت أو سطعت ألوان الحمى في جبين أبي حسن وفي عينيه وفي حبره.. وإن غاب عن البابلية اشتاقت إليه كونه في القصيدة يدّعي أنه هو اشتاق إليها.. أيهما المشتاق؟ الحسون.. عصفور الشوك أو العش؟

أنا أرى أن في هذا النزاع والتبادل بين الفنان وموضوعه يكمن الفن وتتكاثف الرؤية ويأتي اللون أو الإيقاع وينهمر اليراع حبراً ويغدو قليل الدم في الشرايين بحراً من العتابا والميجانا والشروقي والقصيد.. القصيد.. أي الإلماح المقتصد المكثف لغة ودلالة وإيحاءً.. كلما اندمج الشاعر في موضوعه اقتصد في كلامه.. وأحياناً تجد في القصيدة مساحات من الصمت.. يكون الشاعر قد وصل إلى آخر المعنى، إلى معنى المعنى، فلاذ بالصمت الأبلغ والأقوى تعبيراً، هنا ينهض النفَّري ليقول معي لأبي حسن.. حسناً لقد استولت عليك البابلية مشهداً وعمقاً وذاكرةً بعدما استوليت عليها حباً.. فوسعت بصرك وبصيرتك حتى رأيت فيها ما لا يُرى. وما كذب الفؤاد ما رأى.. إنها رؤية القلب (المكان) الأجمل للمعرفة.. في القلب يصبح البصر بصيرة وتصبح البصيرة بصراً فتذهب الألوان والأوزان والكلمات إلى وراء الوراء، إلى مكوّنات المشهد وأسراره.. يقول النَّفري “كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة” البابلية وما حولها، البابلية وفروعها، في هذا الديوان المضغوط فنياً، المكثف، المركز كأنه سلاف التين أو التفاح أو اللغة أو الحب أو الضيعة أو الوطن أو البيلسان.. وكأنها – البابلية – فأرة مسك من شأنها أن تتحول إلى جدار من العطر.

وماذا؟.. هل لأن أبا حسن شاطر وذكي ومحبّ لبابليته ووطنه، أو وطنه بابليته، أو بابلياته الجميلات المتشحات قمحاً وتبغاً أو الذاهبات في الحداثة إلى حيث يستثرن الأحاديث والظنون والأشواق التي يزيدها وهن البدن أواراً.. هناك أذكياء كثر.. يحبون.. ومن دون حساب أحياناً.. يحبون الأهل والأرض والوطن والحبيبة والشهيد والفقير العزيز والكادح عاملاً وفلاحاً.. ولكنهم لا يقولون شعراً، قد تكون حياتهم كلها إبداعاً وعطاءً.. ولكنهم لا يقولون شعراً.. وقد يكون الشعر في فطرتهم ولكن الفطرة لا تكفي.. يخيل إليّ أن هناك غيباً.. وطالما أن الفن هو حوار مع الغيب، أو دفع للشهود إلى الغيب واستدعاء للغيب إلى الشهود..فإن الشعر سرّ قد نصفه من بعيد، من خارجه، ولكننا لا نعرفه من الداخل.. إلاّ إذا استطاعت خارطة الجينوم أن تكشف لنا جينات وموروثات الفن في دم الفنان.

هذا الرجل. أبو حسن.. شعره في دمه. أو دمه في شعره.. من هنا بابليته مصدر عدوى. لقد أحببت بابليته.. وبابلياته.. ولذا فإني وفي لحظة سهوٍ عن ذاتي ذهبت إلى ذاته وكدت أو أوقع على ديوانه.. وهذا الكلام مني إقرار بالذنب الجميل.. ذنب قراءة الديوان الذي أعتزّ به.. ويا حسون.. ما أجمل ذنوب الحساسين وذيولها!

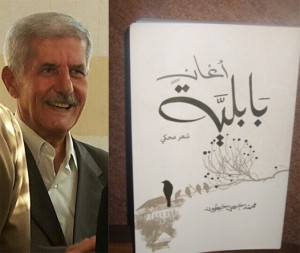

• مقدمة كتاب الشاعر محمد حسون (أغان بابلية – شعر محكي)